活動報告

背中を押すこと❷

2017/04/15いくつもある学校の中から自分が行きたい学校を見つける時、どんな手順を踏めば良いのでしょうか?

第一に、それらの学校のホームぺージを検索して、パンフレットなどの資料を取り寄せます。第二に、関心がある学校があれば、そこへ見学に行きます。

それに加えて、みんなの家庭教師では、過去に通っていた生徒さんや、現在通っている生徒さんの生の声を集めたり、進路に関する教育相談も承っております。

生徒さんにとって、自分の話を誰かに丁寧に聴いてもらうことは、頭の中が整理されるのに役立ちます。

頭の中が整理されれば、行きたい学校が見つけやすくなったり、もともと自分の中に存在していた答えが明確になりやすくなるでしょう。

結果的に、生徒の「背中を押すこと」になり、生徒自身の決断につながります。

背中を押すこと❶

2017/04/14先月の末に進路に関して、初対面の生徒さんと話をする機会がありました。

その生徒さんは、通学していた全日制高校を辞めて、次にどのような選択をすれば良いか迷っていました。

そのため、次の一歩をどのように踏み出すべきかについて、第三者の意見を参考にしたいとのことでした。

最初に、生徒さんのそれまでの経緯を伺いました。その後、通信制高校や高校認定試験に関する情報を伝えながら、様々な生徒さんの事例も含めて、2時間ほどお話をさせて頂きました。

それから2週間近く経過した今日の午前中に、その生徒の親御さんから連絡がありました。

「ついに、子供が勇気を出して自分自身で決めた進路に進むことになりました。先日、会って頂いた際に、背中を押して頂いたおかげです。ありがとうございました」とのことでした。

現在は、一昔前に比べると、通信制高校だけをとっても非常に多くの選択肢があります。多くの選択肢があるということは、生徒たちにとって大変幸せなことです。

その反面、選択肢が豊富であることが災いして、迷いが生じてしまう生徒も少なくありません。

続く。

書籍案内『中学なんていらない』

2017/04/13漫画家である青木光恵さんが、不登校になった一人娘の実話をマンガでまとめた作品です。

著者の長女が中学1年生のある日、男子生徒からのいじめをきっかけに不登校になってしまうところから始まります。

物語は母親目線で書かれており、「あるある」なエピソードで、母親の気持ちを代弁してくれる描写が多いのが特徴です。

コミカルな絵と文章で読みやすく、共感する親御さんは多いはずです。

子供が不登校になった時、不登校関連の本を読んだり、講演会に参加して知識を得ることも大切ですが、一方で、このようなコミックエッセイを気楽に読んでみるのも良いかもしれません。

なお、『不登校の17歳』という続編も最近発売されたようです。

子供のため?親のため?❷

2017/04/12「親が心のどこかで『子供の学校復帰を強く待ちわびていたり、せめて勉強だけでもして欲しい』と考えているうちは、子供はなかなか良い方向へ向かわない」という言葉です。

言い換えると、「親中心で物事を考えているうちは、それが子供(敏感な方が多い)に伝わり、しっかり休めない」ということなのではないでしょうか。

「子供が不登校になったなんて認めたくない」「子供がこんな状態だと、恥ずかしくて友達や親戚にも言えない」「子育てに失敗したダメな親だと思われてしまうのが嫌」

心のどこかで、これらの声が響いているのだとしたら、子供の話を本当の意味で親身に寄り添って聴くことは難しいかもしれません。

ある親御さんの言葉です。

「子供を心配するふりをしながら、実は私自身の心配をしていたんです」

もちろん、親も人間です。当然、誰にでも同じような経験はあるでしょう。

大切なのは、「気づくこと、学ぶこと」です。

その時こそ、「親のため」ではなく「子供のため」に話を最後まで聴いて共感できるはずです。

そこから、親子の新しい絆が生まれるのではないでしょうか。

子供のため?親のため?❶

2017/04/11よく聞かれる質問の一つに、「もし子供が不登校になってしまったら、どうすれば良いのか?」があります。

第一に、「信頼できる第三者や親の会など、外部に相談すること」です。

つまり、親御さん自身が『自分の思いを定期的に吐露できる場所を確保すること』が大切です。

第二に、「子供の言うことを否定せず、話を最後まで聴いて共感すること」です。

これを継続して実行するためには、親御さん自身の気持ちに余裕があることが絶対条件です。

「気持ちに余裕を持つためにどうすれば良いか?」

先ほどお伝えしたように、まずは親御さん自身の思いを吐露できる場所の確保が必要になります。

親御さんは、第三者に自分の気持ちを丁寧に聴いてもらって初めて、子供の気持ちを丁寧に聴くことができるようになるのです。

加えて、子供の話を聴くうえで、ぜひ親御さんたちに伝えたいことがあります。

それは、過去に不登校のことで悩まれた親御さんたちからのメッセージとも言えるものです。

続く。

来週開催される「親の会」のご案内

2017/04/10来週4月21日の金曜日午後2時から、金沢市の「おーぷんはうす」でお茶会が開かれます。

いつもながらの暖かい雰囲気の中、ゆったりと話を聴いて頂ける会です。

今年で28年目をむかえる会だからこその安心感で、どんな内容の話にも親身に対応してくれます。

また、親御さんだけでなく、子供たちの参加も多い会ですので、子供目線での話を聴けるメリットもあります。

お好きな時間に、ぶらりとお立ち寄りください。

なお、おーぷんはうすは、2016年11月23日、金沢市文化ホールにて、『金沢市ともしび賞』を受賞されました。金沢市ともしび賞とは、長年にわたり、福祉奉仕活動を続け、地域の福祉の向上に著しく貢献していると認められる個人又は団体の功績を讃えるものです。

4月21日(金)

おーぷんはうす お茶会

場所:金沢市泉野出町(詳細な場所はお電話でお知らせします)

時間:午後2〜5時ごろ

会費:300円

電話:090-5175-5432

また、小松市では、同じ日の午後7時30分から「親の会 KO-まつ」が開かれます。

「えいむ石川」は昨年12月から「親の会 KO-まつ」へと名称が変更になりました。場所は今までと同じですが、開始時間が午後7時30分〜になります。また、会費は500円から100円になり、非常に参加しやすくなりました。ご夫婦で参加されたとしても、合計200円です。

会の雰囲気や参加される親御さんたちも、「えいむ石川」を引き継いでいますので、今までに参加されたことがある親御さんたちも安心して参加できます。

初めて参加されたある親御さんは、「初参加でしたが、親切に温かく迎えて頂いたので、とても話しやすかったです。また参加したいと思います」と話されていました。

当日参加も可能ですので、ご都合の良い時間帯にご参加ください。

4月21日(金)

親の会 KO-まつ

場所:小松市こまつまちづくり交流センター

時間:午後7時30分〜午後10時

会費:100円

電話:090-5175-5432

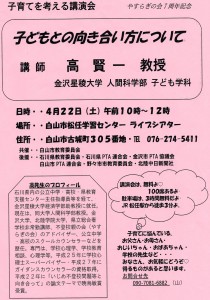

講演会のお知らせ

2017/04/09来週4月22日の土曜日に、白山市松任学習センターにて、子育てを考える講演会が開催されます。

『子どもとの向き合い方について』と題して開催される講演会の講師は、金沢星稜大学の高賢一教授です。

不登校の親の会「やすらぎの会」のアドバイザーでもある高教授は、30年間、子ども・親・教員のカウンセリングを続け、不登校だけでも3000件を超える事例に向き合ってきた方であり、学校心理士スーパーバイザーでもあります。

子どもの不登校で悩まれている親御さんだけでなく、不登校に関心のある方、支援をされている方にも聴いて頂きたい講演会です。

ぜひご参加ください!

日時 : 4月22日(土)10:00〜12:00

場所 : 白山市古城町305番地 白山市松任学習センター ライブシアター

対象:不登校児の親、不登校に関心のある方、支援者

参加費:無料

お問い合わせ : 090-7081-6882

備考 : 駐車場は3時間無料。JR松任駅から徒歩3分。

新学期を迎えて

2017/04/08新学期が始まりました。

みんなの家庭教師の生徒さんたちの中にも、不安と闘いながら、勇気をふりしぼって登校する方が数名いました。

ある生徒は、午前中は始業式、午後からは入学式と、長時間の緊張感から来る疲れで、帰宅時には相当疲れていたようです。

そのため、毎日やってくれるLINEの宿題も出来ませんでした。今日と明日がお休みなので、十分に休んでもらいたいです。

そして、来週からは、あまり飛ばし過ぎず(これが難しいのですが)、無理なく自分のペースで通学して欲しいです。

一般的に、4月はどうしても頑張り過ぎてしまう傾向があります。

頑張って通学する生徒を、学校の先生も親御さんも応援します(当然と言えば当然です)。

その期待に応えようと、生徒は頑張って頑張って、力尽きるまで頑張ってしまうケースを毎年見かけます。

ちなみに、親御さんも、学校の先生も、もちろん生徒本人も、誰も悪くありません。それぞれが良かれと思って行動しているからです。

そのことを踏まえたうえで、みんなの家庭教師にできることを、それぞれの生徒の状況に合わせて考えていきたいです。

「ありがとう」のチカラ❷

2017/04/07受信側の「自分の思いを聴いて欲しい」という真のメッセージを受け取るために、次のメッセージを返信します。

『〜君(さん)の気持ちを伝えてくれて、どうもありがとう。とても辛かったんだね』

その生徒さんによって個人差はあるかもしれませんが、気持ちを落ちつかせる効果は期待できます。

特に、「〜してくれて、ありがとう」のメッセージは、かなり大切だと感じています。

実際に、『みんなの家庭教師に実際に会ってみよう』と生徒が思った理由について、何人かに聞いてみたところ、「自分の気持ちを受け入れ、理解してくれたから」と話してくれました。

加えて、LINEのメッセージは、好きな時間に繰り返し読むことができるという点で非常に効果的です。

例えば、感情的になってカッカしている時の「ありがとう」は、すんなり入ってこないでしょう。

反対に、一晩経過して気持ちが落ち着いた後に、LINEで目にする「ありがとう」は心に響きやすいと考えられます。

「ありがとうは魔法の言葉である」と聞いたことがあります。

日常会話ではもちろん、LINEでのコミュニケーションにおいても、大きな味方になってくれるはずです。

「ありがとう」のチカラ❶

2017/04/06去年、ある事情から、LINEを通して初めて接触した男子の生徒さんがいました。

最初の日は、自己紹介のみでLINEでのやり取りは終了しました。

しかし、その翌日からは、学校や親に対する不満が、ここでは決して紹介できないような言葉で送信されてきました。

非常に自暴自棄になっている様子が、LINEのメッセージから伺い知ることができました。

このケースのように、LINEを通して自分の気持ちを吐くことは、「誰かに自分の気持ちを知って欲しい」という欲求があります。

誰かに面と向かって言えないことを、第三者に、LINEだからこそ伝えられることもあるのかもしれません。

一般的に、受信側はつい助言をしてしまいがちになりますが、発信側はそんなものを求めていないのです。

受信側は、発信側の「自分の思いを聴いて欲しい」という真のメッセージを、しっかり受け取ることが重要です。

では、真のメッセージを受け取るために、受信側はどんなふうにメッセージを返信すればよいのでしょうか?

月別アーカイブ

- 2024年12月 (1)

- 2024年10月 (1)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (5)

- 2021年4月 (6)

- 2021年3月 (1)

- 2020年9月 (3)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (7)

- 2020年4月 (5)

- 2020年3月 (21)

- 2020年2月 (29)

- 2020年1月 (15)

- 2019年12月 (16)

- 2019年11月 (16)

- 2019年10月 (20)

- 2019年9月 (17)

- 2019年8月 (16)

- 2019年7月 (16)

- 2019年6月 (24)

- 2019年5月 (33)

- 2019年4月 (15)

- 2019年3月 (14)

- 2019年2月 (11)

- 2019年1月 (10)

- 2018年12月 (11)

- 2018年11月 (20)

- 2018年10月 (22)

- 2018年9月 (38)

- 2018年8月 (43)

- 2018年7月 (28)

- 2018年6月 (26)

- 2018年5月 (21)

- 2018年4月 (23)

- 2018年3月 (24)

- 2018年2月 (29)

- 2018年1月 (30)

- 2017年12月 (30)

- 2017年11月 (30)

- 2017年10月 (30)

- 2017年9月 (30)

- 2017年8月 (31)

- 2017年7月 (32)

- 2017年6月 (30)

- 2017年5月 (32)

- 2017年4月 (30)

- 2017年3月 (32)

- 2017年2月 (29)

- 2017年1月 (31)

- 2016年12月 (31)

- 2016年11月 (30)

- 2016年10月 (31)

- 2016年9月 (30)

- 2016年8月 (31)

- 2016年7月 (31)

- 2016年6月 (30)

- 2016年5月 (6)

- 2016年4月 (11)

- 2016年3月 (10)

- 2016年2月 (10)

- 2016年1月 (2)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (6)

- 2015年10月 (9)

- 2015年9月 (4)

- 2015年8月 (5)

- 2015年7月 (5)

- 2015年6月 (5)

- 2015年5月 (4)

- 2015年4月 (4)

- 2015年3月 (4)

- 2015年2月 (5)

カテゴリー別アーカイブ

- メディア報告 (3)

- 短所の向こう側に気づく (2)

- 褒めるために (3)

- 勉強の習慣をつけるために (3)

- 不登校を少なくするために (3)

- 不登校とHSP (3)

- HSP自己診断テスト (1)

- 不登校だった生徒の「その後」 (3)

- 新法制定は「不登校を救う希望の光」となるか (2)

- 子供が学校へ行かなくなったら (3)

- 親御さんからの質問 (6)

- 不登校をポジティブにとらえる (2)

- 「親の会」について (3)

- 高校認定試験について (9)

- 子供の自殺を防ぐために (2)

- 不登校の生徒数が二年連続で増加 (1)

- 不登校の「親の会」の紹介 (8)

- イベントのお知らせ (94)

- 来週開催される「親の会」のご案内 (277)

- LINE×家庭教師 (16)

- 安心して学校を休むために (2)

- 朝日新聞に掲載されました! (3)

- 集中力を持続させるために (1)

- 「不登校で長期欠席」最多 (1)

- 入試情報 (21)

- 「やる気」はどこから生まれるのか? (1)

- 石川県/定時制高等学校の入試情報(平成28年度) (8)

- 発達障害と不登校 (2)

- 石川県/通信制高等学校の入試情報 (2)

- 今、不登校をふりかえって〜子供の視点と親の視点〜 (17)

- 不登校 Q&A (9)

- 親の会でのひとコマ (9)

- 『メイクフレンズ』〜同年代との交流〜 (5)

- 書籍案内 (15)

- 流行りのゲーム・アニメや遊び (10)

- 『居場所』 (2)

- 私立高校のご紹介 (10)

- 『話を聴いてもらう場所』 (3)

- 〝いま聞きたい人〟 (17)

- 高校体験入学 (1)

- 石川県総合模試のご案内 (27)

- 不登校を未然に防ぐために家族ができること (2)

- メイクフレンズインタビュー (9)

- 石川県総合模試の結果 (10)

- 『いしかわ県民教育文化センター』の通信に掲載されました! (2)

- 「おーぷんはうす・夏合宿」をふりかえって (4)

- 傾聴(アクティブリスニング)のすすめ (2)

- 職業を知ろう! (3)

- 職業を知ろう!No.1『客室乗務員(キャビンアテンダント)』 (7)

- みんなの家庭教師が、『みんなのニュース』で紹介されます! (3)

- LINEによる無料添削指導がもたらす効果 (1)

- アナログゲームのすすめ (2)

- 受け入れること (2)

- 不登校になった後の進路 (2)

- 不登校がもたらす『副産物』 (1)

- 家庭教師の日々あれこれ (1)

- さかなクンからのメッセージ (1)

- 不登校における親子の回復段階 (3)

- 高校受験はどうすればいい? (4)

- 動物が与える効果 (1)

- 一人一人に適した形を (2)

- 100%自分の意思で決断すること (3)

- 職業を知ろう!No.2『加賀象嵌(かがぞうがん)作家』 (6)

- たとえ「現在は」学校へ行けていても。。。 (2)

- 『いま』を大切に生きること (2)

- 「不登校に対する支援」について (3)

- 『一般社団法人LYHTY(リュフト)』のご紹介 (1)

- 選べる『場所や時間帯』 (1)

- ゲーム(動画)依存について (3)

- 心のうぶ毛 (2)

- 職業を知ろう!No.3『美容師』 (6)

- 『面接』も練習します! (2)

- 四コマ漫画を使って国語力UP! (2)

- 『見守り、待つ姿勢』を保つこと (2)

- ふさわしい伝え方 (2)

- スマホ・タブレットと共存する (2)

- 合格発表‼︎ (4)

- 学校に復帰しやすい環境をつくる (2)

- 自分自身が決断する人生 (3)

- 「学校第一」から「生徒第一」の姿勢へ (2)

- 教育機会確保法とは? (2)

- 凧(たこ)の糸を引くように (2)

- 家の中に新しい風を入れる (1)

- ニンテンドースイッチ (1)

- 職業を知ろう!No.4『ナレーター』 (8)

- 金沢市にある「フリースクール」 (4)

- 金沢市にある主な「通信制高校」 (6)

- 学校に行けなかった本当の理由 (2)

- どのように通信制高校を選択するべきか? (2)

- 新年度へ向けて (1)

- フリースクール「IRORI」の活動風景 (15)

- 今日の出来事 (1)

- 3分ホームワーク (1)

- 「ありがとう」のチカラ (2)

- 新学期を迎えて (1)

- 子供のため?親のため? (2)

- 背中を押すこと (2)

- 一秒でも早く学校に戻ってほしくて (3)

- 不登校新聞のご案内 (1)

- 『フリースクール リスタ金沢』を訪問して (2)

- 修学旅行ギャップ (1)

- 敏感だと感じる瞬間 (2)

- ファーストステップとして (3)

- 最近のニュースから (2)

- 20歳を過ぎて (2)

- みんなの家庭教師が、NHKで紹介されます! (4)

- 再び通学する生徒たち (2)

- HSCと不登校 (3)

- 『プラス1』の言葉 (4)

- 今回の放送の反響について (2)

- とても敏感な子どもへの言葉がけ (2)

- 会うことの難しさ (2)

- 聴いてもらうこと (2)

- 充実感 (2)

- 手紙 (2)

- 相手を肯定するために (2)

- 心がけるべき接し方 (2)

- メイクフレンズの新しい試み (3)

- 受け入れることの大切さ (2)

- HSCに関すること (4)

- 『親の会』に参加するメリット (2)

- 考えること、行動すること (3)

- HSCを知ることのメリット (2)

- 心のエネルギー (3)

- 一学期を振り返って (3)

- 待つべきか?働きかけるべきか? (2)

- 特別支援学級について思うこと (2)

- 出発点として (1)

- いったん受けとめること (2)

- LINEを用いたアイスブレーキング (1)

- とても敏感な子ども(HSC)との接し方 (2)

- ネットゲームや動画について (2)

- 真の決断で、自立へ近づく (3)

- 生徒に会う前の準備 (2)

- 家庭教師に求められる役割 (2)

- 通信制高校について思うこと (2)

- 親にできることは? (2)

- 継続を自信につなげるために (2)

- フリースクールとの連携 (3)

- ホームエデュケーションについて (2)

- 〝安心の種〟をまこう! (3)

- 安心感を与えること (3)

- 生徒たちを繋ぐ役割 (2)

- 積極的に待つこと (2)

- 調子が悪くなったとき (2)

- 親御さんにとって必要なこと (2)

- 一人一人にふさわしい環境を整える (2)

- 自宅受験の意義 (2)

- モヤモヤの気持ち (3)

- 受験シーズンを前に (3)

- 一つの教科だけ (2)

- 問い合わせのメールから (3)

- フリースクール リスタ金沢の活動風景 (3)

- 私立受験の心得 (2)

- 志望校を決めるにあたって (2)

- 2017年を振り返って (4)

- フリースクールのクリスマス会 (2)

- 2018年を迎えて (2)

- 失敗と書いて「せいちょう(成長)」と読む (2)

- 3学期を前に思うこと (1)

- 初めての会場受験 (2)

- 新しい『居場所』を考える (3)

- 入試前夜 (2)

- 合格発表を前に (1)

- 豪雪でも。。 (1)

- 私立高校・合格発表を終えて (2)

- 改めて気付かされたこと (2)

- 定時制高校に合格するために (2)

- 成長の証 (1)

- 仮入学までに、今すべきことは? (2)

- メイクフレンズについて (1)

- 年度末に思うこと (2)

- 仮入学前に、メイクフレンズ (2)

- 仮入学を終えて (1)

- 美容院 (2)

- 元気になったのは? (2)

- 正しい情報を得ること (2)

- 心の内 (3)

- 4月を迎えて (1)

- 課外授業 (1)

- 新しい学校生活に必要なことは? (1)

- 最初の週 (3)

- 入学して二週間 (3)

- coconoma カフェ (97)

- ちょうどいい場所 (3)

- ゴールデンウィーク明け (1)

- 再会から (3)

- 出席日数という圧力 (2)

- どんな状態であろうとも (4)

- みんなの居場所 (7)

- 北陸中日新聞・石川テレビ放送に掲載・放送されます! (1)

- 北國新聞、北陸中日新聞に掲載されました! (3)

- 今回の放送について (2)

- MRO北陸放送『レオスタ』、石川テレビ放送『石川さん プライムニュース』にて紹介されました! (1)

- HSCかどうかを知るための、23のチェックリスト (1)

- 『守る』石川テレビ×北陸中日新聞 共同企画公式サイト (1)

- 『みんなの居場所』で出来ること (2)

- 『みんなの居場所』来週の営業時間 (49)

- ドキュメント番組から思うこと (3)

- みんなの居場所NEWS (3)

- 2週間が過ぎて。。 (1)

- 『9月1日』問題へ向けて (4)

- 〝中間〟を目指す意味 (4)

- 毎日新聞に掲載されました! (1)

- 讀賣新聞に掲載されました! (1)

- ひきこもりを越えて (5)

- 「#不登校は不幸じゃない」 (1)

- 高校入学後の彼らは?5カ月後の今は? (1)

- MRO北陸放送「レオスタ」にて、『みんなの居場所』が紹介されました! (1)

- 読書するきっかけ (2)

- 高校入学から5カ月後。彼らの『現在地』は? (7)

- 新しい道へのサポート (1)

- 勉強再開への第一歩として (1)

- 一番の問題は。。 (1)

- 学校説明会に参加して (1)

- 連休明けに備えて (3)

- 4月を終えて。。 (1)

- 積み重ねていく大切さ (1)

- 10連休後の様子は。。 (1)

- 来週からテスト期間! (1)

- LINEで毎日の学習をサポート! (2)

- 通学できなくなったら。。 (6)

- 『◯(まる)』が与える肯定感 (1)

- みんなの居場所の活用法 (2)

- 講演会で話したこと (7)

- 英検準一級に合格! (1)

- 私立高校入試を終えて (1)

- お知らせ (6)

- 今年も全員合格でした! (1)

- 吐露カフェについて (2)

- 進路に関するあれこれ。 (1)

- 公立高校入試まで残り20日 (1)

- Clubism(クラビズム)3月号に掲載されました! (1)

- 新型コロナウイルスに関して (1)

- どのように生徒の安心を担保するか (3)

- 入試が終わって。。 (1)

- 『リモート家庭教師』始めました! (3)

- 褒めるときに意識すること (2)

- 入学式を前に (1)

- 生徒からの便り (1)

- 新学期が始まり。。 (1)

- りもかて(リモート家庭教師) (2)